引っ越しの荷造りを終え、最後に入れ忘れたものはないかと引き出しを点検していた中で、その封筒の存在に気が付いた。引き出しの奥で埋もれて隠れていたその白い封筒を引っ張り出すと、表面には、『ツッキーへ』と、自分の文字が書かれていた。

こんな手紙、いつ書いたんだっけ、と首をひねりつつ、封筒の中の便箋を引きずり出した。そこには眠気に侵された、へにゃへにゃとした文字で、数行の文面がペン書きで記されていた。その文字列を半分目で追ったところで、ようやく俺はそれが高校一年の自分が必死になって書き記したものであることを思い出していた。それと同時に、その文面のあまりの恥ずかしさに顔を覆った。書いた当時の自分では気づくことさえなかったけれども、その手紙はどこからどう読んでも、ラブレターであるとしか思えなかった。

この手紙を書いた頃の自分は、まだツッキーのことを大切な友達としか思っていなかった。自分はツッキーに友達以上の関係を望んではいなくて、その気持ちの片鱗ですら自覚さえしていなかった。けれどもある日、急に、ツッキーが自分以外の誰かと親密な関係になってしまったらどうしようかと真剣に考えるようになり、それと同時に、自分の中に渦巻いている強い不安の存在に気付かされた。その不安が何なのか、どうしてそんな気持ちになるのか、分かるようになったのは高校生活も折り返しに入った頃のことだった。今はもう、その正体が何か、ちゃんと自分は分かり切っている。あれは全て、ツッキーへの恋心からくる嫉妬心だったんだ。

恥ずかしさに火照る顔を便箋で仰ぐ。気持ちが落ち着いたところでもう一度読み返すと、その時の気持ちがじわりと自分の中に蘇ってくるような感覚がした。そうだった、この時、自分はこんなにも不安で、怖くて、ものすごく焦りながら得体のしれない感情に包まれ、なにもかもを飲み込まれていた。

遠い昔のことのように思えたせいか、俺は自然と唇を緩めていた。たった数年前なのに、その時の自分がものすごく幼かったように思え、なんだか愛しささえも感じるようになっていた。

「それにしても、めちゃくちゃな文だなぁ……」

よれよれの文字を見つめ、数年前とはいえ、自分がそれを書いたのだという事実を前に、苦笑するしかなかった。必死だったとはいえ、あまりにも独りよがりで一方的な言葉の羅列に、頭を抱えたくなっていた。これがツッキーの手に渡らなくて本当に良かった、とさえ今となっては思ってしまうほどだ。

そもそも、この手紙は、思いの丈をツッキーに伝えようとして、うまく伝わらなかった時のための保険だった。それが今ここにあるということは、その時の自分は、何とかツッキーに自分の気持ちを伝えることが出来たのだろう。結局、出番の来なかった手紙は、捨てるわけにもいかなくなって、いつしかこの引き出しの中に放りこんでそのまま忘れてしまった、そんなところだろう。

つたない過去の自分が記した文面を三度読み返しながら、俺は刻み付けられた当時の自分の気持ちに、目を細めていた。あまりにも必死で、わけがわからない自分の気持ちを言い表す言葉を、一生懸命、探そうとする自分が、ひどく懐かしく思えて仕方がなかった。

「手紙、か……」

俺がツッキーに向けて手紙を書いたのは、これが最初で最後だった。俺とツッキーは、ずっと一緒にいたからこそ、手紙を書く機会なんて、この時以外、一度もなかった。

でも、反対に、手紙だったら、近すぎる距離の相手に向けて、今さら改まって口にするには照れくさい言葉も、真っすぐに伝えることが出来るのかもしれない。そう思ったところで、俺は別の引き出しから、残っていた便箋を引っ張り出していた。

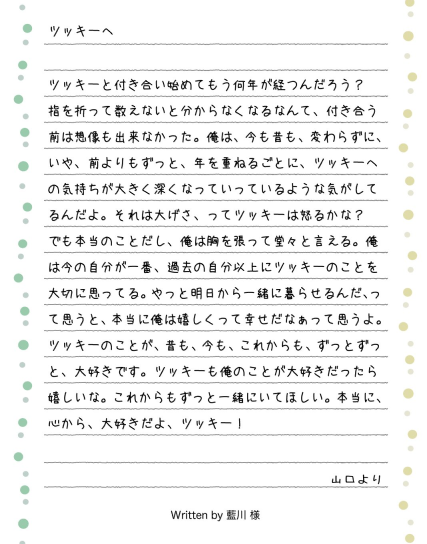

明日から同じ屋根の下、同じ部屋の中で過ごす、大好きなツッキーに向けて、俺は今の自分が抱いている気持ちを、紙の上に綴ることにした。なるべく格好つけない、ありのままの言葉となるように、俺は数年前の自分と同じように、自分の気持ちを表すための言葉を、必死に頭の中から探し始めた。

実際にこれをツッキーに手渡すのかどうかは、書き上がってから決めよう。そう決心したところで、俺は、その一文字目を紙の上へと記し始めたのだった。

RTS!!32にて開催された山月ペーパーラリー企画

「1211通目のラブレター」参加のペーパーとして配布、公開したものの二つ目。