数秒前に書き綴った言葉を読み返しては、すぐ消しゴムで消していく。握りしめたシャープペンシルが汗で滑って机の上に転がり落ち、目の前には一行目だけ消しきれない汚れで黒くなってしまったルーズリーフの白さが広がっていた。少しずつしわくちゃになっていくその表面を見つめ、俺は力なくため息を吐いた。

ツッキーに手紙を書こう、と決めたのは今から三時間前のことだった。授業と部活を終えて帰り着いた家の玄関に入った瞬間、そう思いついていた。

今日もツッキーは放課後、部活に行く前に隣のクラスの女子に呼び出され、いつもと同じように告白をされていた。いつもなら即答でごめんなさいをするツッキーなのに、今日だけは何かが違っていた。ツッキーは女の子に告白されてから数秒の間を置いて、何か考えている様子を滲ませてから、渋々ごめんなさいを口にしていた。それを遠くから見ていた俺の頭の中は、たちまち疑問でいっぱいになっていた。何を思ってツッキーは一瞬考え事をしてから返事をしたのか。相手があの子だからそんな反応になったのか。それとも今日という日のタイミングが問題だったのだろうか。

これまでツッキーはどんな女の子に声を掛けられても、すぐに断りを告げていた。それが年上の先輩だろうと、他校の女子だろうと、同じクラスの隣の席の可愛い子だったとしても。それが俺の安心材料となっていた、でも、もしかしたらツッキーはいつか気まぐれに誰かの告白に了承の返事をするのかもしれない。その可能性を初めて今日感じ取ってしまった自分は、この瞬間から、もう心の中にその想像がいっぱいに膨らんで、すぐさま埋め尽くされてしまっていた。部活中も、そこからの帰り道も、ツッキーと並んでいてもそうでなくても、俺の頭の中は、自分でもよく分からない不安なイメージに覆いつくされていた。

「さっきからボーっとしてるけど、大丈夫?」

「えっ、あ、うん、なんでもない、よ!」

帰り道でツッキーに心配され、ようやく我に返る。自分の身体が自分のものではないみたいな変な感覚が脳みそを包んでいた。

「別に、転んでも知らないけど」

そう言って半歩先を歩くツッキーの背中を見つめ、俺は唇の端を噛んでいた。どうして自分はこんなに不安な気持ちになっているんだろう。別にツッキーが彼女をつくろうと、それがどんな相手だろうと、俺には何にも関係のないことだ。ずっと前から、そう思いつづけていた。むしろそう思うことで、自分に言い聞かせていたのかもしれない。きっとツッキーは恋人が出来ても、変わらず俺と友達でいてくれるんだ、って。それだけで安心していたはずだったのに、でも今は、ツッキーがこのまま俺と友だちでいてくれるかどうかより、ツッキーが俺以外の誰かと俺以上に近い距離で接している未来を想像するだけで、なんだかものすごく胸のあたりがぐちゃぐちゃと絡んで、こみ上げてくる何かに叫び出したくなっている。この胸騒ぎの正体が何なのか、いくら考えても俺には答えが見つからなかった。こんな気持ちを、俺は今まで一度も感じたことさえなかったのだ。

ツッキーと別れてからも、俺はひとり歩きながら、同じことをぐるぐると考え続けていた。俺はツッキーと誰かが一緒にいるのが許せないんだろうか。ツッキーが俺以外の誰かを大切に思うようになるのが嫌なんだろうか。浮かびあがる仮説の傲慢さに嫌気が差した時、パッと自分でも不意打ちと思えるタイミングで、その言葉が浮かんできていた。

俺はもしかして、ツッキーのことを誰にも渡したくない、って自分でも知らないうちに思うようになっているのかもしれない……?

思わず足をとめたところは、ちょうど自分の家の前だった。顔を上げた先には、見慣れた玄関ドアがあって、俺はその扉を開ける前に三秒立ち止まって、じっと考えていた。そして、玄関のドアノブに指をかけて回した瞬間、こう決意した。ツッキーに思っていることを伝えよう。そして家の中に入った瞬間、こうも思った。俺は口が上手い方ではないから、もし面と向かって上手く話せなかった時のために、手紙を用意しておこう、と。

けれどもその手紙でさえ、俺はなかなか書き進められずにいた。書いては消し、思いついては書き、そして消す。そんな調子だから一行目から一向に進まず、そして考えれば考えるほど何を伝えたかったのか、自分でも分からなくなってしまうのだった。

「『ずっと前から』……もなんか違う、『俺はツッキーのことが』……うーん……『俺とツッキーは』……は変だ、絶対変、だから……」

だんだん悩みすぎてムズムズしてきた脳みそを掻きむしるみたいに、何度も頭を掻き、髪をつかんだり引っ張ったりもした。けれど俺の脳みそは俺の言いたいことをズバリ表してくれる言葉を探し出してはくれなくて、俺は一時間経っても二時間経ってもスッキリしないまま、シャープペンを走らせ続けていた。

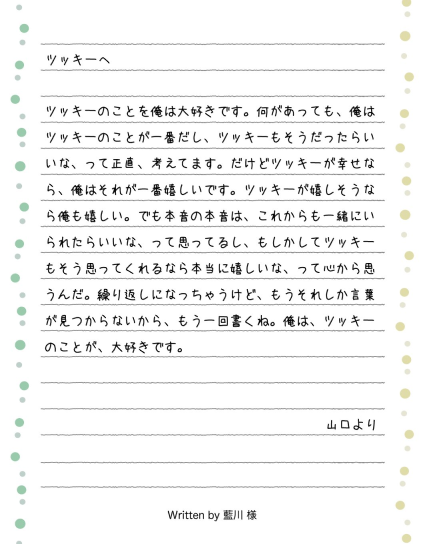

たった一枚のルーズリーフを、ものすごく広く大きく感じ、結局、もうこれ以上他の言葉は出てこない、と思った直後から、俺は自分の書き残した言葉の数々を何度も読み返すことにした。読み返しながら、変だな、と思った部分に上から線を引いて消していく。そうしていくうちに、あれだけ苦労して書き広げた言葉のほとんどが消えてしまい、最後に残ったのは、たった数行の短い言葉だけとなった。

俺はその言葉を、眠気と疲れでフラフラになった頭と手で、清書用の便箋の上に書き写していった。ツッキーに渡すための、綺麗な便箋の上に、なるべく丁寧で綺麗に整った字に見えるよう、ペンで集中して文字を書き進めていく間も、俺はひどく緊張した手を小刻みに震わせていた。

最後の一行を書き終えた頃には真夜中になっていた。俺は書き上がった手紙を鞄に仕舞いこみ、あわてて布団の中へと潜り込んだ。実際、会ってツッキーになんて伝えるのか、面と向かった時、どんな言葉を口にするのかについては、考える余裕すら残っていなかった。

次の日、俺は放課後の部活に行こうとするツッキーを呼び止めて、校舎の裏のスペースで正面から向き合っていた。

「あの、さ、俺……」

汗の滲む掌を何度も制服の腰元にこすりつけ、俺は目を泳がせながら言葉を必死に吐き出した。

「俺、ツッキーが、その、どんな答えを出しても、えっと、多分、……というか、絶対、なんだけど、」

どもりまくっている俺の様子にヘンな顔をすることもなく、ツッキーは、じっと待ち続けてくれていた。文句も言わず眉もひそめないツッキーの目を俺は申し訳なさから見返すことも出来ず、ただひたすら、ぎゅっと目を閉じていた。

「俺は、ツッキーと友達になれて、ツッキーと一緒にいられて、本当に、嬉しくて、だから、その……」

自分の頬から唇まで震えている、その理由が分からなかった。ただただ、俺は頭に浮かんだ言葉を、思い切って口から出すしかなかった。ツッキーに何か言ってほしいという気持ちと、お願いだから何も言わずに聞いてほしいという気持ちが半分半分になった瞬間、俺は叫んでいた。

「俺、ツッキーのこと、なにがあっても、これから先も、ずっと、ずぅっと、大好きだから!」

言い切って目を開けると、目の前のツッキーと視線がぶつかった。ツッキーは俺の顔をじっと見下ろし、そして、不思議そうにほんの少しだけ首を斜めに傾けた。

「そんなの、言われなくても分かってるんだけど……話って、それだけ?」

ぎょっと息を飲んだ俺は、大きく二回首をたてに振った。心臓はバクバクと大げさに鳴っていて、握りしめた両手の中は汗で湿っていた。そんな俺を見たツッキーは、小さく息を吐き出したかと思うと、くつくつと肩を揺らして笑い始めたのだった。

「な、何か俺、変なこと言った……?」

「いや、別に」

それでもまだ笑い続けるツッキーをじいっと見上げていると、うっすら浮かんだ涙を拭うためか、右手の人さし指で目じりを押さえたツッキーが、ほんの小さな声で、こうぼやくのが聞こえてきた。

「期待した自分が馬鹿だったなぁ……って、そう思っただけ」

その言葉の意味が分からず、俺はひとり、首をひねった。その時にはすっかり自分の中にあったモヤモヤは消えていて、何故かどうでもいいものとして感じられるようになっていた。用意していた言葉の半分も口には出せていないというのに、もうそれらを伝える必要なんてどこにもないと分かり切っていた。

「もう行かないと、部活、遅れるけど」

校舎の壁に掲げられた時計を指さしたツッキーが背を向ける。つられて見上げた俺もドキリとして一歩踏み出した。

「ごめん、ツッキー……変なことに付き合わせて」

「別に、まだ間に合う時間だし……それに、昨日から様子がおかしかったの、治ったみたいだから」

歩きながら少し振り向いたツッキーの横顔は、ほんの少し口角を上げ、どこか嬉しそうに見えた。俺は気づかれていた照れくささとともに、俺のことをよく見てくれているツッキーの優しさに、顔をほころばせていた。

「もう大丈夫。ありがとう、ツッキー!」

ツッキーの抱いていた期待の中身を俺が知らされるのは、ここから数年も先のことで、その頃の俺はもう、あの日自分の中に芽生えた気持ちが何であるのか、すっかり分かるようになっていた。

RTS!!32にて開催された山月ペーパーラリー企画

「1211通目のラブレター」参加のペーパーとして配布、公開したものの一つ目。